# 23: Catharina Regina von Greiffenberg – eine Dichterin der Barockzeit

Es gehe, wie Gott will, in meinem ganzen Leben;

Es gehe, wie Gott will, auf dieser weiten Welt!

Denn alles, was Gott will, mir trefflich wohlgefällt;

Will auch, in was Gott will, mich williglich ergeben.

![]() |

Catharina Regina von Greiffenberg

© Österreichische Nationalbibliothek

www.onb.ac.at |

1662 erschienen diese Zeilen in der Sammlung „Geistliche Sonette, Lieder und Gedichte“. Der genaue Zeitpunkt, wann Catharina von Greiffenberg diese Zeilen niederschrieb, ist leider nicht bekannt. Sie zeigen ihre tiefe Gläubigkeit und die Ergebenheit in ein Schicksal, das sie als von Gott auferlegt empfand. Wer war diese Frau?

Zur Welt kam sie am 7. September 1633 auf Schloss Seisenegg, im Gemeindegebiet von Viehdorf bei Amstetten gelegen. In Europa tobte der Dreißigjährige Krieg. Das Blatt hatte sich zugunsten der protestantischen Union gewendet. Schwedische Truppen hatten im Frühjahr Landsberg am Lech erobert und unter der Bevölkerung ein Blutbad angerichtet. Kurz danach schloss Schweden mit den protestantischen Reichsständen den Heilbronner Bund als Gegengewicht zur katholischen Liga. Der Vater Catharinas gehörte dem protestantischen Adel im Erzherzogtum unter der Enns an. Die Greiffenbergs gehörten nicht zu den alten Adelsfamilien; sie hatten sich als bürgerliche Juristen – damals hieß die Familie noch Lins-mayer – über hohe Regierungsämter „hinaufgedient“ und waren in den Landadel aufgestiegen. Der Großvater Catharinas hatte großen Grundbesitz erworben, u.a. die Herrschaft Seisenegg. Zu Reichtum kam er durch den Kauf einer Kupfergrube in Radmer bei Hieflau. Durch seine 37jährige Tätigkeit als kaiserlicher Rat kam er mit den führenden protestantischen Adeligen in Kontakt. Seit 1602 durfte er sich Edle von Greiffenberg nennen; in seinem Todesjahr 1608 wurde er in den Freiherrenstand erhoben.

![]() |

Schloss Seisenegg, Kupferstich, Georg Matthäus Vischer,

1672 © IMAREAL, ÖAW |

Sein Sohn Hans Gottfried von Greiffenberg, der Vater Catharinas, übernahm nach dessen Tod den Besitz. Eine Karriere bei Hof blieb ihm verwehrt, da sich die Stellung des protestantischen Adels im Reich zunehmend verschlechterte. Auf die Rolle eines Landadeligen beschränkt, kamen noch finanzielle Probleme hinzu, da sich die Hofkammer nicht in der Lage sah, die Darlehen, die der Kaiser bei den Greiffenbergs aufgenommen hatte, zurückzuzahlen. Dazu kamen Schwierigkeiten im Kupferbergwerk, das nahezu erschöpft war, und die zunehmend katastrophale wirtschaftliche Lage im Land nach Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges. Nach dem Tod seiner ersten Ehefrau 1626 hatte Hans Gottfried von Greiffenberg wieder geheiratet; seine zweite Gemahlin – Eva Maria von Pranck zu Reinthal und Frondsberg – entstammte einem angesehenen steirischen Adelsgeschlecht. Sie schenkte zwei Töchtern das Leben, Catharina und der früh verstorbenen Anna Regina. Während ihrer ersten Schwanger-schaft erkrankte sie schwer und gelobte ihr Kind, falls die Geburt glücklich verlief, Gott zu weihen. Bereits 1641 verstarb der Vater auf dramatische Weise: Seine Tochter fand ihm vom Schlagfluss getroffen tot in seiner Kutsche vor, als er von einer Reise nach Seisenegg heim-kehrte. Ihr Onkel übernahm die Vormundschaft für die beiden Halbwaisen und kümmerte sich – allerdings mit wenig Erfolg – um die desolaten Finanzverhältnisse. Er sorgte auch für die Erziehung seiner beiden Nichten, die weit über das damals für Mädchen übliche Maß hinaus-ging. Catharina erhielt Unterricht in Latein, Französisch, Spanisch, Italienisch, Geschichte, Rechts- und Staatswissenschaften. Daneben übte sie sich in Singen, Tanzen, Malen, Reiten und Jagen. Eine weitere traumatische Erfahrung widerfuhr Catharina durch den plötzlichen Tod ihrer jüngeren Schwester 1651. Noch Jahre später beklagte sie deren Tod in ihren Briefen:

Es war mein Herz und alle Gedanken mit ihr gen Himmel geflogen. Mein ganzes Leben war ein Todesverlangen, und mein bitterer Tod, dass ich wieder leben musste. Das ihr weiteres Leben prägende religiöse Durchbruchserlebnis wurde ihr anlässlich des Besuches einer Messe in Preßburg zuteil: Es ging ihr ein „Himmelslicht“ auf, wie sie ihre Erfahrung in späteren Schriften und Dichtungen beschrieb. Fortan wollte sie ihr Leben ganz in den Dienst der Verbreitung des protestantischen Glaubens stellen. Nach ihrer Heimkehr begann sie mit einem intensiven Studium theologischer, philosophischer und historischer Schriften. Zum Förderer ihrer Dichtkunst wurde Johann Wilhelm von Stubenberg, der auf der Schallaburg residierte. Mit ihm verband sie eine Seelenfreundschaft, die bis zu seinem Tod andauern sollte. Über ihn fand sie Zugang zu den führenden Nürnberger Dichtern Philipp Harsdörffer und Sigmund Birken, mit dem sie später auch einen regen Briefwechsel führte.

Noch vor ihrer Eheschließung hatte Catharina Aufnahme in den Kreis der „Istergesellschaft“ gefunden – Ister war die antike Bezeichnung für den Unterlauf der Donau. Es handelte sich dabei um einen Kreis kunstsinniger Adeliger, dem später auch Frauen – die Isternymphen – angehören durften. Wie ähnliche Zirkeln in Deutschland, etwa die „Fruchtbringende Gesell-schaft“, 1627 in Weimar gegründet, oder der „Pegnesische Blumenorden“, der sich 1644 in Nürnberg konstituierte, widmete sich die Istergesellschaft der Pflege kultureller und gesell-schaftlicher Kontakte. Prominente männliche Mitglieder waren Wolf Helmhard von Hohberg, der Verfasser der „Georgica Curiosa“, einem Werk der Hausväterliteratur, oder Georg Adam von Kuefstein, der auf Greillenstein residierte. Da in den erhaltenen Briefen und Schriftstücken meist aber nur Decknamen verwendet wurden, ist eine Identifikation nicht in allen Fällen möglich. Auch Damen der Wiener Hofgesellschaft gehörten diesen Kreisen an. Hier traf Catharina auf gleichgesinnte Angehörige des Adels und fand Freundinnen: Zu den engsten zählten die Gräfinnen Zinzendorf, eine Gräfin von Rantzau, eine Frau von Laßberg sowie Susanne Popp, die Tochter des Ennser Stadtrichters Priefer. Letztere war vermutlich eine Freundin seit Jugendtagen. Im Zuge der Gegenreformation und der um sich greifenden anti-protestantischen Stimmung schmolz die Istergesellschaft auf wenige Mitglieder zusammen. Ihre prominenten Vertreter gingen in die Emigration. Immerhin bildeten sie für Catharina zunächst in der Heimat, dann in der Fremde Stütze und Halt.

Trotz ihrer Bildung blieb Catharina gefangen in den Gepflogenheiten ihrer Zeit und ihres Standes: Als ihr Onkel sie trotz der nahen Verwandtschaft zur Frau nehmen wollte, konnte sie nur einige Jahre seinem Werben Widerstand entgegensetzen. Fragt man nach Gründen für sein Werben, so war dies zum einen sicher ein tiefes Gefühl, das er durch die Jahre für seine Nichte entwickelt hatte; zum anderen war sie eine standesgemäße Partie für einen in die Jahre gekommenen Landedelmann, und es war zu erwarten, dass ihr beginnender Ruf als Dichterin auch auf den Ehemann abfärben würde. So setzte er sich dafür ein, dass ihre ersten Werke, eine Sammlung von Andachtsgedichten unter dem Titel

Geistlichen Sonette,

Lieder und Gedichte 1662 im Druck erschienen. Schließlich gab sie seinem Drängen nach: 1664 heiratete sie ihren 25 Jahre älteren Onkel. Die Trauung fand in der Klosterkirche Frauenaurach bei Erlangen auf protestantischem Territorium statt; Schirmherr der Eheschließung war Markgraf Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth. In Österreich stand einer Ehe zwischen so nahen Blutsverwandten das katholische Kirchenrecht im Wege, während sich in der protestantischen Theologie kein ausdrückliches Verbot für eine solche Ehe fand. Die in Österreich nicht anerkannte Eheschließung hätte es eigentlich notwendig gemacht, dass das Ehepaar weiterhin auf protestantischem Gebiet ihren Aufenthalt nahm. Sie mussten allerdings nach Seisenegg zurück, um den Verkauf ihrer Güter voranzutreiben; Hans Rudolf von Greiffenberg wurde wegen der illegalen Eheschließung inhaftiert und erst durch Intervention des Kurfürsten von Sachsen wieder frei gelassen. Catharina interpretierte den neuerlichen Schicksalsschlag als göttliche Prüfung und Läuterung in Hinblick auf die ihr von Gott übertragene Aufgabe: die Bekehrung des Kaisers, seiner Familie und des gesamten Kaiserhofes zum einzig wahren, dem protestantischen Glauben.

![]() |

| Schloss Seisenegg © Elisabeth Vavra |

Das Leben gestaltete sich nicht einfach. Der Gatte hielt sich zumeist in Radmer auf; Catharina lebte mit ihrer Mutter auf Seisenegg und hatte sich dort um den Gutsbetrieb zu kümmern. Ihre Probleme und Sorgen vertraute sie ihren Briefen an. Sie beklagte ihr Leben unter

lautter boshafften Bauersleuthen, die mit Misstrauen ihre Gutsherrin bedachten. Jede Minute freier Zeit nutzte sie für ihre Dichtung; so lautet einer ihrer Briefe:

Gegeben im Flachsfeld zu Preinsbach, den 7. August 1671 […] Ich schreib unter den Flachsziehern, die immer um etwas zu fragen und bitten haben, […]. Ablenkung von ihrer schwierigen Lage erfuhr sie bei den herbstlichen Vergnügungen des Adels, bei der Jagd, dem Vogelfang, bei Fischen und Reiten. Wenn ihr Gemahl anwesend war, führte er wohl ein offenes Haus. Allerdings behagten ihr seine rohen Tisch- und Saufkumpanen nicht sonderlich.

1675 starb ihre Mutter, zwei Jahre später ihr Gemahl. Schloss Seisenegg hatte noch ihr Gatte wegen der drückenden Schuldenlast an Matthäus Riß überschreiben müssen. Dieser verweigerte nun der Witwe den ihr zustehenden Erbanteil an der Kupfermine in Radmer auszuzahlen. Sie prozessierte gegen ihn; der Prozess zog sich über Jahre. War die Isolation schon vorher groß gewesen, so wurde sie nun zu einer erdrückenden Last. 1679 reist sie zu ihren Freunden nach Nürnberg; auf der Rückreise musste sie in Regensburg Aufenthalt nehmen, da in Wien die Pest ausgebrochen war. Hier begegnete sie ihren alten Freund Wolf Helmhard von Hohberg, dessen Einfluss es zu verdanken war, dass ihr nun zumindest das Erbgut ihrer Mutter in der Höhe von 5.500 Reichstalern ausgezahlt wurde. 1680 übersiedelte Catharina endgültig nach Nürnberg. Sie nahm Wohnung im Egidienhof und verbrachte dort im Kreis ihrer Freunde wohl die glücklichsten Jahre ihres Lebens. Sie starb am Ostersonntag des Jahres 1694 und wurde am St. Johannisfriedhof beerdigt.

Lit.: Heimo Cerny, Catharina Regina von Greiffenberg, geb. Freiherrin von Seisenegg (1633-1694), Amstetten 1983.

Weitere Infos zu Schloss Seisenegg und Catharina Regina von Greiffenberg finden Sie auch in der Geschichte-Datenbank des Landesmuseums:

http://geschichte.landesmuseum.net/index.asp?contenturl=http://geschichte.landesmuseum.net/orte/ortedetail.asp___id=13631Text: Dr. Elisabeth Vavra

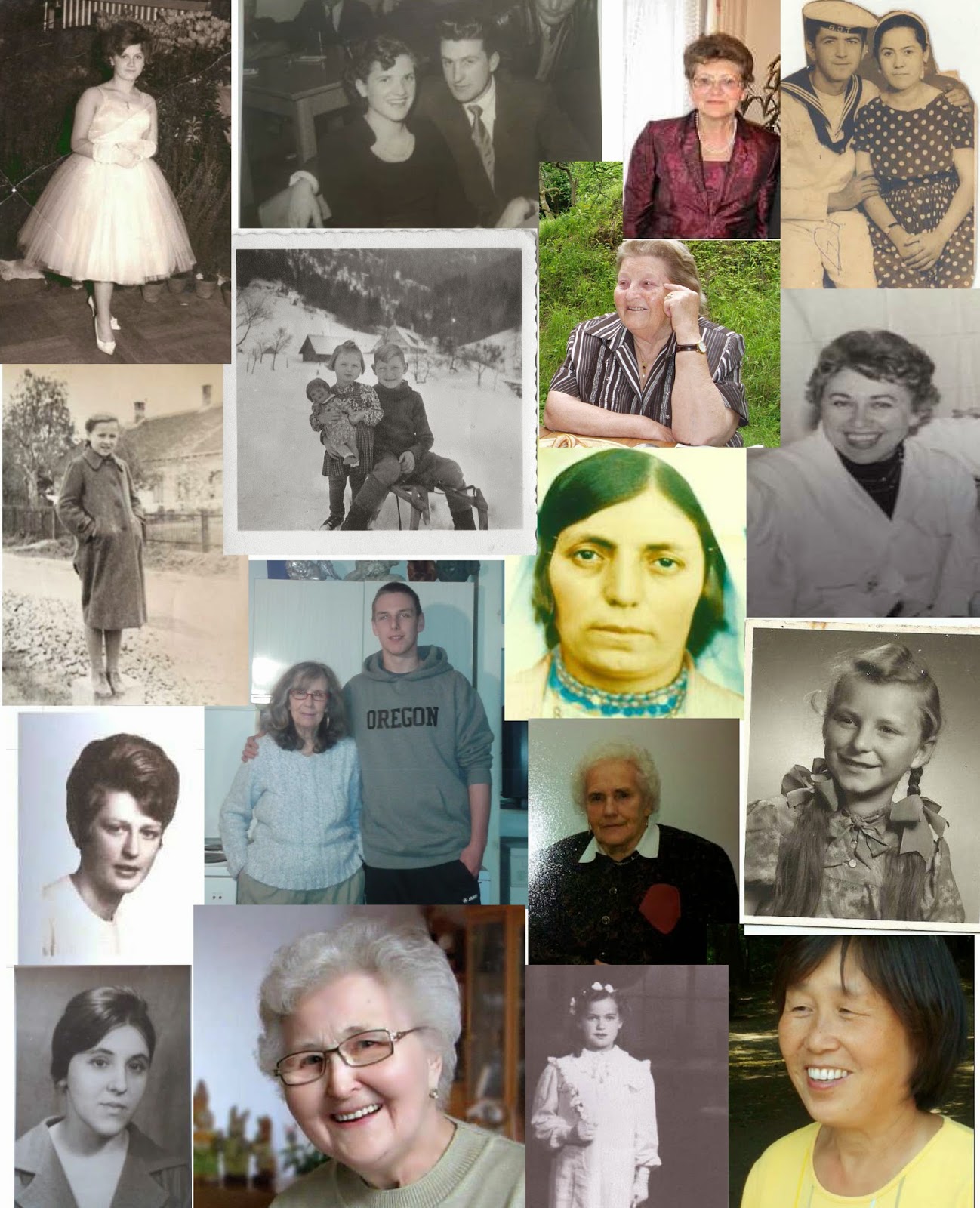

![]() #16 Lolita – Edith Zuser (1931 – 2010)

#16 Lolita – Edith Zuser (1931 – 2010)

#16 Lolita – Edith Zuser (1931 – 2010)

#16 Lolita – Edith Zuser (1931 – 2010)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)